Jakarta — Saat COP30 berlangsung di Belém, Brasil, Greenpeace Indonesia menggelar aksi protes bertajuk “karpet merah untuk lobi bahan bakar fosil” di PLTU Muara Karang, Jakarta Utara, pada 18 November, menuntut penghentian ketergantungan pada bahan bakar fosil dan komitmen iklim yang lebih ambisius dari pemerintah Indonesia. Aksi tersebut mengejek apa yang disebut aktivis sebagai perlakuan istimewa Jakarta terhadap kepentingan industri fosil, dengan secara simbolis menggelar karpet merah untuk menyoroti kehadiran 46 lobi industri fosil di dalam delegasi resmi Indonesia untuk COP30.

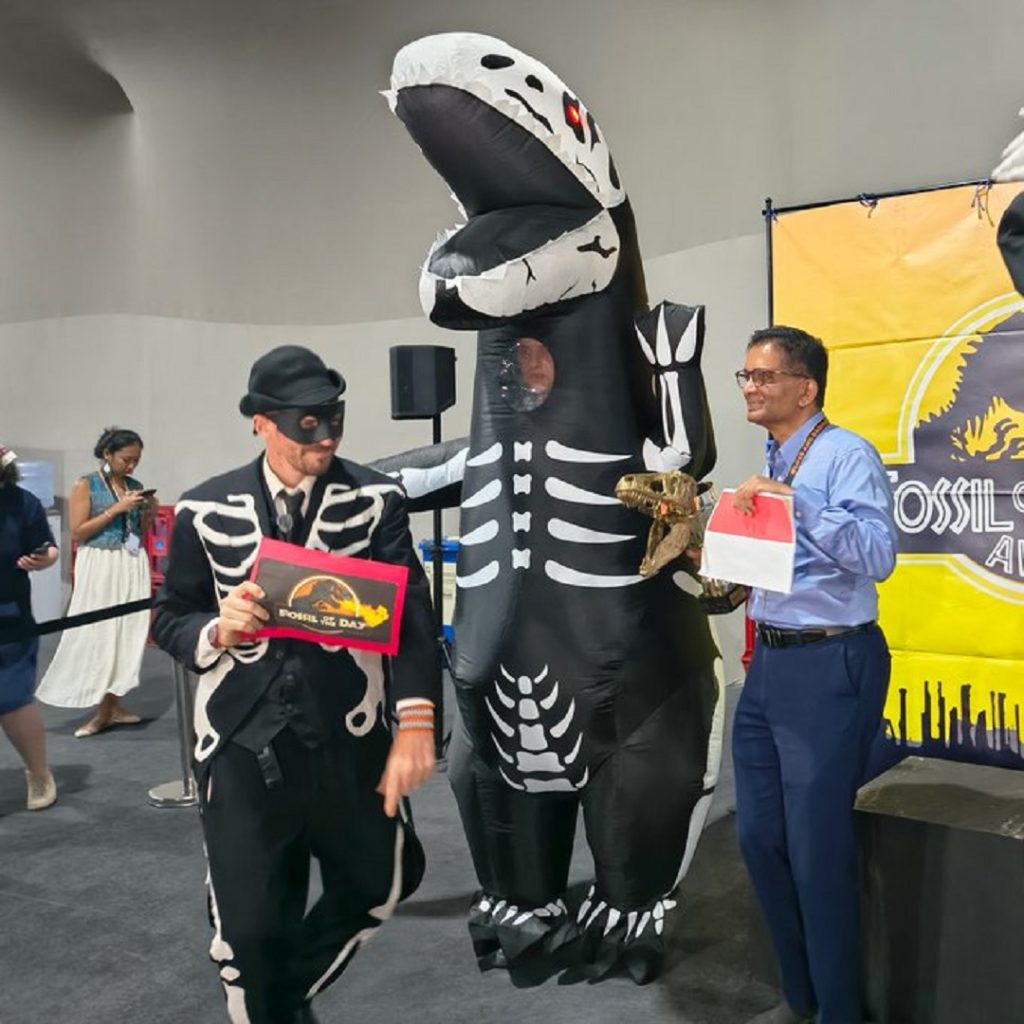

Demonstrasi tersebut menyoroti kritik global yang ditujukan kepada Indonesia dalam pembicaraan iklim tahun ini. Pada 15 November, Indonesia dianugerahi gelar satir “Fossil of the Day”—sebuah tradisi terkenal dalam COP yang dikelola oleh Climate Action Network (CAN) International—yang diberikan kepada negara-negara yang dianggap menghalangi kemajuan iklim. Tahun ini, CAN menuduh Indonesia tidak hanya menerima lobi industri fosil dalam negosiasi, tetapi juga membiarkan mereka secara langsung membentuk posisi kebijakan resmi Indonesia.

“Penggunaan gas secara masif justru menciptakan inkonsistensi antara kebijakan energi nasional dengan komitmen transisi energi, dan berpotensi mengunci Indonesia pada infrastruktur fosil selama puluhan tahun ke depan serta menghambat laju pencapaian target iklim yang sesungguhnya,” kata Yuyun Harmono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia. Greenpeace, didukung oleh data CELIOS, memperingatkan bahwa perluasan pembangkit listrik gas sebesar 22 GW dapat menghasilkan 49 juta ton CO₂ per tahun dan hampir 44.000 ton metana—jauh melebihi batas aman iklim.

Potensi energi terbarukan Indonesia—yang diperkirakan mencapai 3.600 GW, termasuk 3.200 GW dari tenaga surya—masih belum dimanfaatkan secara optimal, dengan bahan bakar fosil diperkirakan tetap mendominasi lebih dari 40% campuran energi hingga tahun 2034. “Transisi energi harus memprioritaskan tenaga surya dan angin—bukan beralih dari batu bara ke gas,” kata Yuyun.

Sementara Greenpeace menggelar aksi protes di koridor industri Jakarta, kekhawatiran juga muncul secara bersamaan di ruang negosiasi di Brasil. CAN International secara terbuka menuduh Indonesia sebagai “contoh terburuk dari dominasi korporasi di COP30”, dengan menuduh delegasi Indonesia mengadopsi bahasa industri fosil—kadang-kadang secara harfiah—dalam pernyataan resmi negara selama pembahasan Pasal 6.4 Perjanjian Paris, mekanisme pasar karbon.

Menurut CAN, intervensi Indonesia sejalan dengan posisi yang diusung oleh kelompok-kelompok yang terkait dengan industri fosil, termasuk Conservation International dan International Emissions Trading Association (IETA), yang dewan pengurusnya mencakup perusahaan-perusahaan minyak dan gas besar. CAN mencatat bahwa IETA sendiri membawa 58 lobi fosil ke COP30, berkontribusi pada rekor 1.600 lobi fosil yang dilacak oleh koalisi Kick Big Polluters Out—sekitar satu dari setiap 25 peserta yang terakreditasi.

Pengaruh ini, menurut CAN, secara langsung merusak integritas lingkungan. Indonesia dilaporkan mendesak pelonggaran regulasi pengawasan pasar dan pengurangan perlindungan untuk proyek-proyek offset berbasis alam berisiko tinggi. Langkah-langkah akuntabilitas juga dikurangi—posisi yang digambarkan sebagai “bertentangan langsung dengan ilmu iklim.”

Para kritikus khawatir bahwa sikap yang didorong oleh kepentingan korporasi ini dapat melemahkan aturan pasar karbon global, memungkinkan pencemar untuk terus mengeluarkan emisi dengan dalih kompensasi. Mereka juga memperingatkan bahwa RUPTL 2025–2034 Indonesia—rencana listrik nasional—hanya menambahkan 20–22 GW energi terbarukan, masih jauh di bawah porsi 55–82% energi terbarukan yang diperlukan pada 2030 untuk mengikuti jalur yang selaras dengan target 1,5°C.

Bagi kelompok masyarakat sipil, gelar “Fossil of the Day” yang diberikan kepada Indonesia bukan sekadar simbolis—hal ini mencerminkan ketidakselarasan yang terus berlanjut antara diplomasi iklim dan kebijakan nasional. Sementara komunitas yang rentan terhadap perubahan iklim di Indonesia sudah menghadapi banjir, kekeringan, dan peningkatan ekstrem panas, aktivis berargumen bahwa pembuat kebijakan yang sejalan dengan industri fosil melemahkan ambisi dan menunda perubahan transformatif.

Penghargaan satir ini pertama kali diluncurkan di Bonn pada tahun 1999 dan telah menjadi barometer moral terhadap kesungguhan dalam isu perubahan iklim. Tahun ini, Indonesia menonjol tidak hanya karena memperbolehkan akses lobi industri fosil—tetapi juga karena memperkuat agenda mereka sebagai kebijakan negara dalam proses perubahan iklim PBB, yang menurut CAN merupakan “normalisasi berbahaya pengaruh industri fosil dalam tata kelola iklim internasional.” (Hartatik)

Foto banner: Aktivis Greenpeace menggelar protes damai di Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTGU) Muara Karang, Selasa, 18 November 2025. (Sumber: Greenpeace)