Menjadi healthy food dan identitas lokal

oleh: Hartatik

Wonosobo – Bagi sebagian anak muda, makan siang identik dengan menu rice bowl, ayam geprek, atau ala Korean food di kafe. Namun bagi sebagian milenial Wonosobo, ada kebanggaan tersendiri ketika bisa menyajikan sepiring leye, diversifikasi makanan pokok dengan bahan dasar singkong yang sudah diwariskan turun-temurun.

Meski begitu, tantangannya tidak ringan yakni stigma sebagai “makanan orang miskin” hingga proses produksi yang lama kerap membuat leye semakin tersisih. Meski demikian, generasi muda di daerah pegunungan Jawa Tengah ini justru tampil sebagai garda depan untuk menjaga warisan kuliner tersebut tetap hidup.

Fitriyah (45), warga Dusun Pasunten Desa Lipursari Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, sudah sejak kecil akrab dengan aroma singkong kukus yang memenuhi dapur kayu di rumahnya. Setiap hari, Fitriyah memasak satu kilogram leye untuk disantap enam orang yakni ia dan suami, dua orang anaknya serta ayah dan ibunya. Sudah puluhan tahun keluarga Fitriyah mengonsumsi leye. Bahkan anak bungsunya, Zafa (13) terlihat lahap menikmati sepiring leye dengan bakmi goreng.

Kini, putrinya yang beranjak remaja mulai belajar cara membuat gaplek, bahan dasar leye. Leye berbentuk butiran kecil seperti beras dengan warna cokelat bening tanpa berbau dan mampu bertahan hingga lama.

“Anak-anak saya tidak malu makan leye. Bahkan kadang mereka unggah ke media sosial dengan bangga, karena bilang ini makanan sehat,” kata Fitriyah sambil tersenyum.

Langkah sederhana ini menggambarkan bagaimana tradisi lama dipertahankan melalui medium baru. Jika dulu resep leye diwariskan secara lisan, kini beberapa milenial Wonosobo mendokumentasikannya lewat konten digital seperti video tutorial, vlog kuliner, hingga akun Instagram bertema pangan lokal.

Stigma dan proses panjang

Tak bisa dimungkiri, leye masih kerap dianggap makanan inferior. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Kementerian Pertanian, Yasid Taufik mengakui stigma tersebut.

“Mirisnya, masyarakat yang mengonsumsi singkong dianggap miskin. Padahal potensinya luar biasa sebagai substitusi beras,” ujarnya dalam sebuah webinar ‘Makan Singkong Bikin Sehat’.

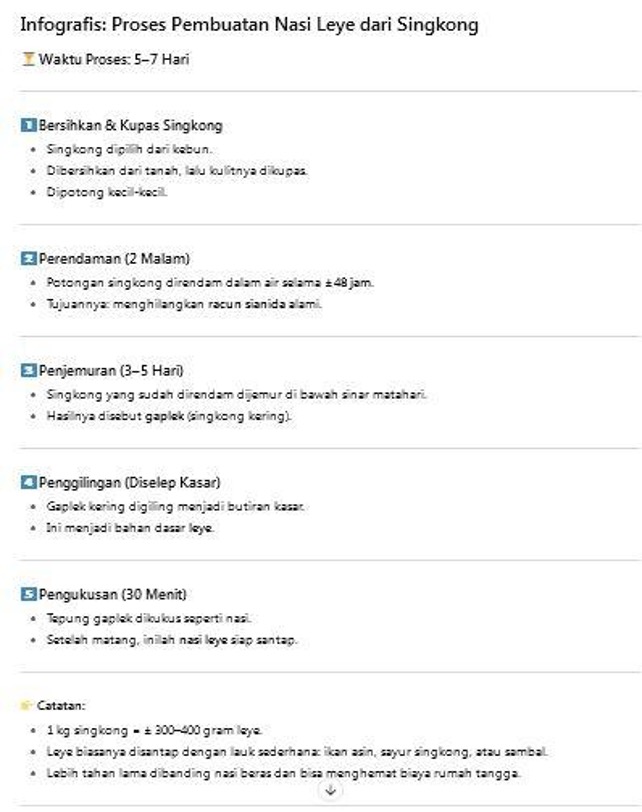

Stigma ini diperparah oleh proses pembuatan leye yang tidak singkat. Singkong harus dikupas, direndam dua malam untuk menghilangkan racun sianida alami, dijemur hingga kering, digiling, lalu baru bisa dikukus. Waktu yang dibutuhkan bisa 5–7 hari.

“Kalau bikin leye harus sabar. Tidak instan. Itulah yang membuat banyak orang lebih memilih beras,” ungkap Qoniah (59), warga Pasunten yang sejak lama mengolah singkong.

Di Wonosobo sendiri, masih banyak ditemukan pembuatan nasi leye dengan cara tradisional. Salah satunya yang ada di Dusun Pucung Rubuh, Desa/Kecamatan Leksono, masih memanfaatkan lumpang dan alu sebagai alat utama menumbuk singkong agar menjadi bubuk. Selain lumpang, alat tradisional gerabah seperti kepang (anyaman bambu) juga digunakan untuk menjemur nasi leye dan digunakan juga untuk mengayak.

Sejumlah desa di Wonosobo, seperti Kecamatan Leksono, Kaliwiro dan Wadaslintang yang terletak di dataran tinggi tidak memungkinkan untuk ditanami padi. Karena kesadaran masyarakat akan kebutuhan pangan sehari-hari, mereka mengonsumsi singkong yang biasanya di buat leye.

Di Desa Lipursari, sudah turun temurun, leye menjadi pengganti nasi. Singkong yang menjadi bahan baku leye sangat melimpah di desa berketinggian 500 mdpl (meter di atas permukaan laut) ini. Sekali tanam, suami Fitriyah, Mukmin (55), mampu memanen singkong hingga berton-ton.

Leye sering menjadi pengganti beras dan bisa menghemat pengeluaran. Apalagi petani hanya bisa panen padi satu kali dalam satu tahun, lantaran pengairan sawah mereka bergantung pada hujan.

Milenial mencoba jalan baru

Meski penuh tantangan, generasi muda punya cara berbeda. Beberapa komunitas pemuda desa kini mengolah leye dalam bentuk lebih modern, misalnya dijajakan ala prasmanan atau dipadukan dengan lauk kekinian. Ada juga yang mencoba mengemasnya sebagai healthy food, menonjolkan fakta bahwa indeks glikemik singkong lebih rendah daripada nasi.

Atik Nurzuati, warga Wonosobo yang tinggal di Jogja mengaku jika pulang kampung ia sering bernostalgia mengonsumsi kuliner ndeso seperti nasi leye. Ia memiliki warung langganan yang menjual menu nasi leye dengan sajian tambahan sayur urap, ikan asin, tempe ndeso, tempe bacem dan buntil.

“Seporsi nasi leye sama sayur urap dan rese (ikan asin) hanya Rp 3.000. Tambah lauk ada tempe bacem Rp 2.000, buntil daun lumbu Rp 3.000. Jadi total nggak ada Rp 10.000 sudah kenyang dan sehat,” kata Atik sembari mengunggah video nasi leye di Instagram.

Dicky Senda, pegiat pangan lokal dari Komunitas Lakoat Kujawas, menilai upaya kreatif milenial penting untuk mengembalikan kebanggaan pada pangan lokal.

“Ketimbang seragam dengan makanan impor, lebih baik kita gali pengetahuan lokal. Milenial bisa jadi agen perubahan karena mereka paham pasar sekaligus akrab dengan budaya digital,” ujarnya.

Bagi petani seperti Mukmin (55), singkong bukan sekadar bahan makanan, tetapi juga sumber ekonomi. Sayangnya harga jual singkong segar di tingkat tengkulak hanya Rp700/kg, jauh di bawah harga leye jadi yang bisa mencapai Rp20.000/kg. Kondisi ini mendorong generasi muda untuk melihat peluang bisnis, bukan hanya melestarikan budaya.

“Sekarang banyak yang cari leye karena alasan kesehatan. Jadi harganya malah lebih mahal dari beras. Anak muda bisa ambil peran dengan mengolah dan memasarkan,” kata Tarwiyah (53), produsen leye yang masih aktif memasok hingga ke pasar.

Data BPS 2018 mencatat, produktivitas singkong di Wonosobo mencapai 290,51 kuintal/hektare, menjadikan kabupaten ini salah satu lumbung singkong di Jawa Tengah. Meski belum ada data terbaru soal produktivitas singkong, namun BPS telah mempublikasikan data luasan panen di Wonosobo pada 2024 mencapai 2.653 hektar atau peringkat keempat terluas se-Jateng.

Sementara itu tanpa regenerasi, tradisi leye bisa hilang. Milenial di Wonosobo kini dihadapkan pada dua pilihan yakni membiarkan leye menjadi cerita masa lalu, atau menjadikannya bagian dari gaya hidup sehat dan identitas lokal. Fitriyah yakin anak-anaknya memilih opsi kedua.

“Kalau kita tidak menjaga, siapa lagi? Leye ini bukan sekadar makanan, tapi bagian dari hidup orang Wonosobo,” pungkasnya.

Lanjutkan membaca:

Bagian 2: https://tanahair.net/id/dari-desa-ke-media-sosial-cara-generasi-milenial-lestarikan-nasi-leye-2-3/

Bagian 3: https://tanahair.net/id/dari-desa-ke-media-sosial-cara-generasi-milenial-lestarikan-nasi-leye-3-3/

Foto banner: Fitriyah (45), warga Dusun Pasunten Desa Lipursari Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengukus leye sebelum disajikan bersama lauk dan sayur. (Hartatik)

“Liputan ini merupakan bagian dari Beasiswa “Journalist Fellowship and Mentorship Program for Sustainable Food System 2025″ yang didukung oleh Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) bekerja sama dengan AJI Jakarta.”